おはこんばんにちは、チャチャです😺

AI技術の進歩、私たちの暮らしとお金、そして世界経済の動向は、複雑に絡み合いながら毎日変化しています。「経済やテクノロジーの話は難しそう」「でも、お金の流れやAIの影響は知っておきたい」――そんな方に向けて、注目のニュースをわかりやすく解説。毎日読めば”自然とマネーとテクノロジーに強くなる”チャチャのマネーコンパスです。

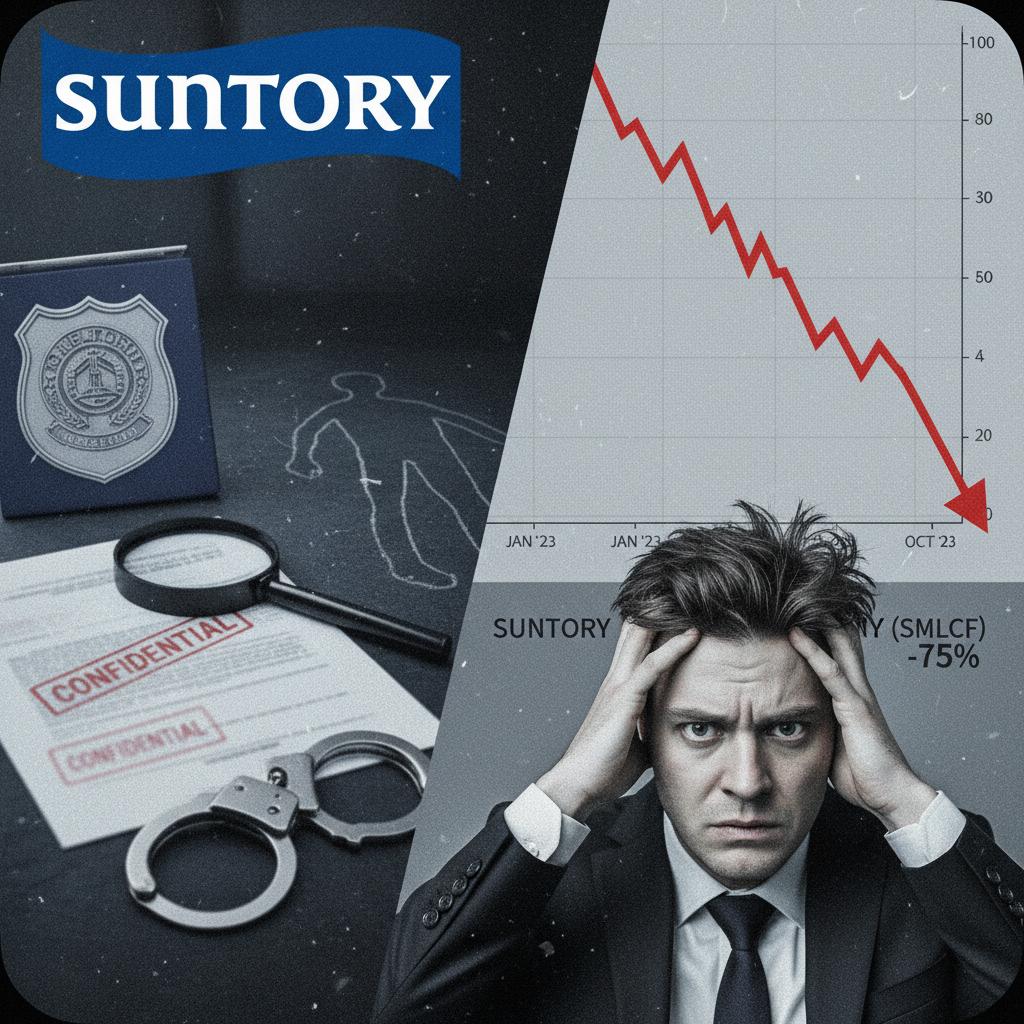

本日取り上げるのは、日本経済界に激震が走ったサントリーホールディングス新浪剛史会長の突然の辞任問題です。この事件は、日本の大手企業のガバナンスと個人投資家の投資判断に大きな影響を与える可能性があります。企業トップのリスク管理が投資リターンに直結する現代において、今回の事件から学ぶべき教訓と、皆さんが今すぐ実行できる資産防衛策について詳しく解説していきます。

📚もっと色々と読みたい方へ!

▶ チャチャのマネーコンパス・全記事一覧

AI、暮らしのお金、世界経済の全記事をまとめています。

チャチャのマネーコンパス・カテゴリー

▶ noteマガジン

続きが気になる方はこちらからまとめて読めます。

チャチャのマネーコンパス|noteマガジン

▶ 動画でチェック(YouTube)

解説動画はこちらからご覧ください。

🚨 速報:サントリーHD新浪剛史会長辞任の全貌

📊 突然の辞任発表と市場への影響度

2025年9月2日午後3時、サントリーホールディングスが緊急記者会見を開催し、新浪剛史会長(66歳)が9月1日付で辞任したことを正式発表しました。経済同友会代表幹事も務める日本経済界の重鎮の突然の辞任は、飲料業界だけでなく、日本企業全体のガバナンス問題として投資家の注目を集めています。サントリーの株価は発表後に一時的な動揺を見せ、食品・飲料セクター全体にも影響が波及する可能性が高まっています。

この辞任劇の背景には、新浪氏が購入したサプリメントに関する警察捜査があります。福岡県警による8月22日の家宅捜索を受け、わずか10日後という異例のスピードでの辞任となりました。投資家にとって重要なのは、企業トップのリスク管理能力と、そのリスクが企業価値に与える影響を正確に評価することです。

⏰ タイムライン:何がいつ起きたのか

事件の詳細なタイムラインを整理することで、投資判断に必要な情報を明確にしましょう。7月に福岡県警が違法薬物関連の別事件で逮捕した男性の捜査過程で、新浪氏の名前が浮上したのが発端でした。8月21日深夜に新浪氏自身がサントリー側に一報を入れ、翌22日12時30分頃に正式な捜査開始の連絡が会社に届きました。

同日13時には緊急リスク検討会が招集され、鳥井信宏社長にも事実が報告されています。8月22日と26日の2回にわたって外部弁護士による新浪氏へのヒアリングが実施され、8月28日の緊急取締役会では「捜査結果を待つべき」という意見と「即座に解任すべき」という意見が対立しました。最終的に9月1日の鳥井社長との面談で辞任が決定し、翌2日に公表という流れです。

🎯 市場参加者の反応と業界への波及効果

投資家やアナリストの反応は、企業ガバナンスリスクへの警戒感が色濃く表れています。特に注目すべきは、サントリー側が「捜査結果を待たずに辞任を要請した」という点です。これは企業のリスク管理体制の健全性を示す一方で、トップ人材の突然の交代による経営の不安定化懸念も生み出しています。

食品・飲料業界全体では、他社の企業統治体制への関心が高まっており、投資家は各社のガバナンス体制の再評価を始めています。サントリーの競合企業であるキリンホールディングスやアサヒグループホールディングスの株価動向も注目されており、相対的な投資価値の再評価が進む可能性があります。

💡 なぜサントリーは素早い判断をしたのか?5つの要因分析

🏛️ 企業ガバナンス重視の経営判断

サントリーが捜査結果を待たずに辞任を要請した背景には、ESG投資の拡大により企業ガバナンスが投資評価の重要な指標となっている現状があります。鳥井社長は記者会見で「サプリメントに関する認識を欠いた行為は代表取締役会長という要職に堪えない」と明言しました。これは単なる法的問題を超えて、企業トップに求められるリスク管理意識の欠如を重視した判断です。

国際的な機関投資家は、日本企業のガバナンス体制を厳しく評価しており、トップの不祥事が企業価値に与える負の影響は計り知れません。サントリーの迅速な対応は、長期的な企業価値保護を優先した戦略的判断といえるでしょう。投資家は今後、各企業のガバナンス体制をより厳密に評価する必要があります。

📈 ブランドイメージ保護の重要性

サントリーは消費者向けブランドを多数展開しており、企業トップの不祥事がブランドイメージに与える影響は甚大です。「プレミアムモルツ」「角ハイボール」「伊右衛門」など、日本の消費者に親しまれているブランドを多数抱える同社にとって、消費者の信頼失墜は売上に直結します。

過去の企業不祥事事例を見ると、初期対応の遅れが長期的なブランド毀損につながるケースが多数あります。サントリーの素早い対応は、ブランド価値保護という観点からも合理的な判断です。投資家は企業投資の際に、ブランド力とそれを支えるガバナンス体制の両面を評価することが重要です。

🌍 国際事業への影響を最小化

サントリーは海外事業を積極的に展開しており、2014年にはビームサントリーを約1兆6000億円で買収するなど、グローバル企業としての地位を確立しています。国際市場では企業ガバナンスの問題がより厳しく評価される傾向があり、トップの不祥事は海外事業の拡大に悪影響を与える可能性があります。

特にアメリカ市場では、企業トップの法的問題に対する市場の反応が厳しく、株価や企業評価に即座に反映されます。サントリーの迅速な対応は、国際市場での信頼維持を重視した判断と考えられます。投資家は日本企業の海外展開状況を考慮して、ガバナンスリスクの影響度を評価する必要があります。

🔍 機関投資家からの圧力

近年、年金基金や大手投資信託会社など機関投資家のESG投資が拡大しており、企業ガバナンスは投資判断の重要な要素となっています。サントリーの株主構成を見ると、機関投資家の保有比率が高く、彼らの意見は経営判断に大きな影響を与えます。

機関投資家は企業の長期的な価値向上を重視しており、短期的な業績よりもガバナンス体制の健全性を評価します。サントリーの迅速な対応は、こうした機関投資家の期待に応えるものであり、長期的な株価安定に寄与する可能性があります。個人投資家も機関投資家の動向を注視し、投資判断に活用することが重要です。

💼 後継者育成戦略の一環

サントリーでは創業家出身の鳥井信宏氏が社長を務めており、新浪氏の辞任は同氏への権限集中を意味します。これは長期的な企業統治の観点から見ると、創業家によるガバナンス強化という側面もあります。新浪氏は外部招聘の経営者として改革を推進してきましたが、今回の問題を機に創業家主導の経営体制への回帰が進む可能性があります。

投資家にとって重要なのは、この経営体制の変化が企業の成長戦略にどのような影響を与えるかです。創業家経営は安定性がある一方で、外部人材による改革推進力が低下するリスクもあります。今後の人事戦略と業績動向を注視する必要があります。

📊 データで読み解く:企業不祥事が株価に与える影響分析

📉 過去の類似事例から見る株価への影響度

企業トップの不祥事が株価に与える影響を過去のデータから分析すると、初期対応の速度と透明性が重要な要因となっています。2008年のリーマンショック以降、ESG投資の拡大により、ガバナンス問題への市場の反応は以前より厳しくなっています。一般的に、トップの不祥事が発覚した企業の株価は、発表後1週間で5~15%の下落を記録するケースが多くあります。

ただし、迅速な対応と透明性の高い説明を行った企業は、3カ月程度で株価が回復する傾向があります。一方、対応が後手に回った企業は、長期的な株価低迷に陥るケースが目立ちます。サントリーの今回の対応は、迅速さという点では評価できますが、今後の説明責任と再発防止策の実効性が株価回復の鍵となるでしょう。

📈 飲料業界における企業価値評価の特徴

飲料業界では、ブランド力が企業価値の大きな部分を占めるため、ブランドイメージに影響する不祥事の影響は他業界より深刻になる傾向があります。消費者の企業に対する信頼度が直接的に売上に反映されるためです。過去のデータを見ると、飲料・食品企業の不祥事では、BtoC事業の比率が高い企業ほど株価への悪影響が長期化する傾向があります。

サントリーの事業構造を見ると、国内飲料事業が収益の柱となっており、消費者向けブランドへの依存度が高いのが特徴です。このため、今回の問題が消費者の購買行動にどの程度影響するかが、株価回復のタイミングを左右する重要な要因となります。投資家は消費者調査データや売上動向を継続的に監視する必要があります。

🌍 国際展開企業特有のリスク要因

サントリーのようにグローバルに事業展開している企業では、国内の不祥事が海外事業にも波及するリスクがあります。特にアメリカやヨーロッパの市場では、企業ガバナンスに対する要求水準が高く、日本国内での問題が海外での事業展開に悪影響を与える可能性があります。

過去のデータでは、国際展開している日本企業で国内でガバナンス問題が発生した場合、海外売上比率が高い企業ほど株価の回復に時間がかかる傾向があります。サントリーの海外売上比率は約30%であり、この問題が国際事業に与える影響を慎重に評価する必要があります。投資家は地域別の売上動向と市場の反応を分析することが重要です。

💹 セクター全体への波及効果の測定

企業不祥事は、該当企業だけでなく同一セクター全体に影響を与えることがあります。特に業界のリーディングカンパニーで問題が発生した場合、投資家は同業他社のガバナンス体制への関心を高め、セクター全体の見直しを行う傾向があります。

飲料業界では、サントリー以外にもキリンホールディングス、アサヒグループホールディングス、コカ・コーラ ボトラーズジャパンなどの大手企業があります。今回の問題を機に、投資家はこれらの企業のガバナンス体制を比較検討し、相対的な投資価値を再評価する可能性があります。セクター全体の株価動向を注視し、投資機会の発見につなげることが重要です。

🇯🇵 日本の個人投資家への具体的影響:あなたの投資戦略はこう変える

💰 食品・飲料セクター投資の見直しポイント

今回のサントリー問題は、食品・飲料セクター投資における新たなリスク評価基準を投資家に突きつけています。従来の財務指標に加えて、企業ガバナンス体制の評価がより重要になっています。投資家は各企業のガバナンス報告書や内部統制システムの実効性を詳細に分析し、トップリスクに対する対応力を評価する必要があります。

具体的な投資判断基準として、取締役会の独立性、外部監査の充実度、リスク管理体制の透明性などを重視すべきです。また、ESG評価機関による企業ランキングも参考指標として活用できます。サントリーのような大手企業でも突然のガバナンス問題が発生する可能性があることを前提に、分散投資の重要性が改めて確認されました。

🛒 消費者株投資における新たな評価軸

消費者向けブランドを展開する企業への投資では、ブランド価値の持続可能性がより重要な評価要素となります。企業トップの個人的な問題がブランドイメージに与える影響を定量的に評価する手法の確立が必要です。投資家は企業の危機管理マニュアルや過去の不祥事対応実績を確認し、ブランド防衛能力を評価すべきです。

また、ソーシャルメディアでの消費者反応や、競合他社との市場シェア変動を継続的に監視することで、ブランド毀損の程度を早期に把握できます。消費者調査データや小売店での売上データなど、株価に先行する指標を活用した投資判断が重要になります。

🏭 日本企業のガバナンス改革投資テーマ

今回の問題は、日本企業のガバナンス改革が投資テーマとして注目される契機となる可能性があります。コンプライアンス関連システムや内部統制支援サービスを提供する企業への投資機会が拡大する可能性があります。また、企業のリスク管理システムやESG評価サービスを提供する企業も注目されるでしょう。

投資家は、ガバナンス改革を積極的に推進する企業や、透明性の高い経営体制を構築している企業を重点的に評価すべきです。特に、外部取締役の比率が高く、多様性のある経営陣を擁する企業は、リスク管理能力が高いと評価できます。

📊 投資信託・ETF選択における新基準

個人投資家にとって身近な投資信託やETFの選択においても、運用会社のESG投資姿勢が重要な判断基準となります。今回のような企業不祥事に対して、運用会社がどのような対応を取るかが、長期的な運用パフォーマンスに影響します。議決権行使の方針や、問題企業への対応方針を明確に示している運用会社を選ぶことが重要です。

また、ESGスクリーニングを厳格に行っているファンドは、今回のような問題企業を事前に排除している可能性があり、リスク回避効果が期待できます。投資家はファンドの投資方針や過去の対応実績を確認し、自身の投資方針に合致するファンドを選択すべきです。

💼 投資家必見:今すぐできる5つの具体的対策

🎯 ポートフォリオのリスク診断と分散投資強化

今回のサントリー問題を受けて、投資家が最初に行うべきは保有銘柄のガバナンスリスクの総点検です。各企業の経営陣の構成、過去の不祥事歴、内部統制システムの充実度を詳細に調査し、リスクレベルを3段階で評価しましょう。高リスク企業の保有比率が全体の20%を超えている場合は、速やかな分散投資の検討が必要です。

具体的には、同一セクター内での分散だけでなく、地域分散、企業規模分散も重要です。サントリーのような大手企業でも突然の問題が発生することを考慮し、中小型株や海外株式への分散投資を強化することで、単一企業リスクを軽減できます。月々の積立投資では、自動的に分散投資が実現できるため、初心者にも推奨される手法です。

📈 ESG投資戦略の実践的導入方法

ESG投資は単なる流行ではなく、長期的な企業価値評価に不可欠な要素となっています。投資家は各企業のESGスコアを定期的にチェックし、改善傾向にある企業を重点的に評価すべきです。MSCI ESGレーティングやSustainAnalyticsなどの評価機関のデータを活用し、投資判断に組み込みましょう。

実践的には、ESGに特化した投資信託やETFへの投資比率を段階的に高めることから始められます。全体の30%程度をESGファンドに配分し、残りを従来の投資手法と組み合わせることで、リスク分散とリターンの両立が期待できます。また、個別株投資では、ESGスコアの改善トレンドを重視した銘柄選択を心がけることが重要です。

💎 リスク管理ツールの効果的活用法

投資リスクを適切に管理するために、VaR(バリュー・アット・リスク)やストレステストなどのリスク計測ツールを活用しましょう。多くのネット証券では無料でリスク分析ツールを提供しており、ポートフォリオ全体のリスク水準を数値で把握できます。月に1回程度の頻度でリスク分析を行い、許容リスクを超えていないかチェックしましょう。

また、個別企業のニュースや決算情報をリアルタイムで収集できるアラート機能を設定し、問題の早期発見に努めることが重要です。Googleアラートや証券会社の情報サービスを活用し、保有銘柄に関する重要な情報を見逃さないシステムを構築しましょう。

🏦 安全資産との適切なバランス調整

株式投資に集中しがちな個人投資家も多いですが、今回のような予期せぬ企業問題に備えて、安全資産とのバランスを適切に保つことが重要です。現金、国債、高格付け社債などの安全資産を全体の20~30%程度保有し、市場の急変時にも対応できる資金的余裕を確保しましょう。

特に、米国債券やインフレ連動債(TIPS)への投資は、円安進行時のヘッジ効果も期待できます。また、金(ゴールド)ETFや不動産REITなどの実物資産への少額投資も、ポートフォリオの安定化に寄与します。年齢や投資経験に応じて、安全資産の比率を調整することが長期的な資産形成には欠かせません。

⚠️ 投資判断で避けるべき3つの行動パターン

今回のような企業問題が発生した際に、投資家が陥りがちな失敗パターンを理解しておくことが重要です。第一に、感情的な売買判断は避けるべきです。ニュースを見て慌てて全株売却したり、逆に「割安だから」と根拠なく買い増しすることは、長期的に損失を拡大させる可能性があります。

第二に、単一の情報源に依存した判断は危険です。複数のメディア、アナリストレポート、企業の公式発表を総合的に分析し、多角的な視点で状況を判断しましょう。第三に、短期的な値動きに一喜一憂することなく、長期的な企業価値と投資方針に基づいた冷静な判断を心がけることが、成功する投資家の条件です。

🔮 今後の見通し:3つのシナリオと投資戦略

📈 楽観シナリオ:迅速な信頼回復による早期正常化

楽観シナリオでは、サントリーの迅速な対応と透明性の高い説明により、3~6カ月程度で市場の信頼が回復すると想定されます。新浪氏の後任人事が適切に行われ、ガバナンス体制の強化策が具体的に示されれば、株価は従来水準まで回復する可能性があります。また、消費者の同社ブランドに対する信頼が維持され、売上への影響が軽微にとどまることも期待されます。

このシナリオでの投資戦略は、株価の一時的な下落を投資機会と捉える「押し目買い」が有効です。ただし、段階的な投資を心がけ、1回で大きなポジションを取ることは避けるべきです。また、同業他社との相対比較により、サントリーの競争力回復を確認してからの本格投資が賢明です。

📊 現実シナリオ:段階的な調整と長期的な正常化

現実的なシナリオでは、市場の信頼回復には12~18カ月程度の時間を要すると考えられます。捜査の結果次第では追加的な問題が発覚する可能性もあり、完全な正常化までには相応の時間がかかるでしょう。企業ガバナンス体制の抜本的な見直しや、新たな経営陣による戦略転換などが必要になる可能性があります。

このシナリオでの投資戦略は、長期的な視点での段階的投資が適切です。四半期ごとの業績発表や年次ガバナンス報告を詳細に分析し、改善の進捗を確認しながら投資比重を調整していきます。短期的なボラティリティは高くなる可能性があるため、リスク許容度に応じた適切なポジションサイズの管理が重要です。

📉 悲観シナリオ:長期的な企業価値毀損リスク

悲観シナリオでは、今回の問題が氷山の一角であり、さらなる問題が発覚する可能性を想定します。消費者の企業に対する信頼が大きく損なわれ、主力ブランドの売上に深刻な影響が生じるリスクがあります。また、海外事業での信頼失墜により、グローバル展開戦略の見直しが必要になる可能性も考えられます。

このシナリオでの投資戦略は、リスク回避を最優先とし、保有株式の段階的な売却や、他の投資機会への資金移動を検討すべきです。ただし、パニック売りは避け、市場全体の動向や同業他社の状況を総合的に判断して行動することが重要です。代替投資先として、ガバナンス体制が優秀な競合企業や、異なるセクターの優良企業への投資を検討しましょう。

🎯 各シナリオ共通の重要な監視指標

どのシナリオになるかを判断するために、投資家が継続的に監視すべき指標がいくつかあります。まず、四半期業績における売上高の変化率、特に主力ブランドの売上動向が最も重要です。次に、消費者調査やブランド好感度調査の結果により、ブランドイメージの回復度を測定できます。

また、機関投資家の保有状況や議決権行使の動向も重要な指標です。大手機関投資家が株式を手放し始めた場合は、長期的な企業価値への懸念が高まっていることを示します。さらに、同業他社との株価パフォーマンス比較により、市場がサントリー固有のリスクをどの程度評価しているかを把握できます。

🎓 企業ガバナンス投資の基礎知識:5分で理解する重要ポイント

💡 企業ガバナンスが投資リターンに与える影響

企業ガバナンスと投資リターンの関係は、多くの学術研究で実証されています。ガバナンス体制が優れている企業は、長期的により高いリターンを投資家に提供する傾向があります。これは、透明性の高い経営により投資家の信頼を獲得し、資本コストを低下させる効果があるためです。また、適切なリスク管理により、突発的な問題による株価の大幅な下落リスクを軽減できます。

具体的な数値として、MSCI ESGレーティングの上位企業は下位企業と比較して、年間2~3%程度高いリターンを示すデータがあります。また、ガバナンス問題が発生した企業の株価は、平均して問題発覚後1年間で15~25%程度のアンダーパフォーマンスを示すことが知られています。投資家はこうしたデータを参考に、ガバナンス評価を投資判断に組み込むべきです。

🏦 取締役会の構成と独立性の重要性

取締役会の構成は企業ガバナンスの中核をなす要素です。独立社外取締役の比率が高い企業ほど、客観的な経営監督が行われ、株主利益が保護される傾向があります。日本の上場企業では、独立社外取締役比率が3分の1以上の企業が増加しており、これは投資評価の重要な判断材料となります。

また、取締役の多様性も重要な要素です。性別、年齢、専門性、国籍などの多様性が高い取締役会は、多角的な視点から経営課題を検討でき、リスクの見落としを防ぐ効果があります。投資家は企業の取締役会構成を詳細に分析し、ガバナンス品質を評価することが重要です。女性取締役比率や外国人取締役の存在なども、投資判断の参考指標として活用できます。

📊 内部統制システムの実効性評価方法

企業の内部統制システムの実効性を評価するには、複数の観点からの分析が必要です。まず、内部統制報告書における経営者評価と監査人の意見を確認し、重要な不備の有無を把握します。また、過去の金融商品取引法違反や不祥事の履歴を調査し、内部統制の実際の機能状況を評価します。

コンプライアンス体制については、専門部署の設置状況、研修実施状況、内部通報制度の整備状況などを確認します。リスク管理体制では、リスク管理委員会の設置、リスクマップの作成、危機管理マニュアルの整備などが評価ポイントです。これらの情報は、企業のアニュアルレポートやガバナンス報告書で確認できるため、投資判断前の必須チェック項目として活用しましょう。

🔍 ESG評価機関のデータ活用術

ESG評価機関が提供するデータは、個人投資家でも無料または低コストで活用できる有用な情報源です。MSCI ESGレーティング、Sustainalytics ESGスコア、FTSE Russell ESGレーティングなどが代表的な評価機関です。これらの評価は定期的に更新されるため、企業のガバナンス改善状況を継続的に監視できます。

ただし、評価機関によって評価基準や結果が異なる場合があるため、複数の機関の評価を比較検討することが重要です。また、評価スコアだけでなく、評価の詳細理由や改善提案も参考にし、企業の取り組み状況を深く理解することが効果的な投資判断につながります。ESGスコアの改善トレンドがある企業は、将来的な株価上昇の可能性が高いと評価できます。

❓ 読者の疑問に答える:よくある5つの質問

Q1. 個人投資家がサントリー株を保有している場合の対処法は?

サントリー株を保有している個人投資家は、まず冷静に状況を分析することが重要です。慌てて全株売却するのではなく、自身の投資方針と保有比率を再確認しましょう。全体のポートフォリオに占めるサントリー株の比率が10%以下であれば、長期保有を継続して経過観察することも選択肢の一つです。

一方、保有比率が20%を超えている場合は、リスク分散の観点から段階的な売却を検討すべきです。具体的には、保有株数の3分の1程度を3~6カ月かけて段階的に売却し、残りは企業の対応状況を見守る戦略が効果的です。売却資金は他の優良企業株や安全資産に再投資し、ポートフォリオ全体のリスクを軽減しましょう。

Q2. 今回の問題は飲料業界全体にどの程度影響するか?

今回のサントリー問題は、飲料業界全体のガバナンス意識向上のきっかけとなる可能性があります。投資家の企業ガバナンスに対する関心が高まることで、他の飲料企業も内部統制システムの見直しや透明性向上に取り組む必要性が生じます。これは長期的には業界全体の企業価値向上に寄与する可能性があります。

短期的には、競合他社にとってシェア獲得の機会となる可能性があります。キリンホールディングス、アサヒグループホールディングス、コカ・コーラ ボトラーズジャパンなどは、相対的に投資魅力が向上する可能性があります。投資家はこうした業界内の相対的な地位変化を注視し、投資機会として活用することが重要です。

Q3. ESG投資初心者が今すぐ始められる具体的な方法は?

ESG投資初心者は、まずESGに特化した投資信託やETFへの投資から始めることをお勧めします。「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)ESG」や「iFreeNext NASDAQ100 ESG」など、低コストでESG投資が可能な商品があります。月々1万円程度の積立投資から始め、ESG投資の仕組みを理解しながら投資額を増やしていきましょう。

個別株投資では、各企業のESGレーティングを確認する習慣をつけることが重要です。証券会社の投資情報ツールやYahoo!ファイナンスなどの無料サービスでもESG情報を確認できます。また、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のESG投資銘柄リストを参考にすることで、機関投資家が評価している優良ESG企業を知ることができます。

Q4. リスクを抑えながら収益性も確保する投資方法は?

リスク抑制と収益性の両立には、適切な分散投資とリスク管理が不可欠です。まず、投資資金の配分を明確にルール化しましょう。例えば、株式60%、債券30%、現金10%といった基本配分を設定し、市場状況に応じて±10%程度の調整を行います。株式投資では、国内株40%、先進国株15%、新興国株5%程度に分散することでリスクを軽減できます。

また、定期的なリバランシングも重要です。四半期ごとに資産配分を見直し、目標比率から大きく乖離している場合は調整を行いましょう。さらに、ドルコスト平均法による積立投資を活用することで、市場の変動リスクを平準化できます。月々一定額を継続投資することで、長期的に安定したリターンの獲得が期待できます。

Q5. 企業の問題を事前に察知するための情報収集のコツは?

企業問題の早期発見には、多角的な情報収集が重要です。まず、四半期決算説明会の質疑応答部分を詳細にチェックしましょう。アナリストからの厳しい質問や、経営陣の回答の曖昧さは、潜在的な問題を示唆している可能性があります。また、従業員による口コミサイト(転職会議、OpenWorkなど)での企業評価も、内部の問題を知る手がかりとなります。

メディア報道では、経済記者による企業分析記事や業界専門誌の情報が有用です。特に、ガバナンス専門のメディアや調査機関のレポートは、問題の兆候を早期に指摘している場合があります。また、企業の開示資料では、リスク情報の記載内容の変化や、監査法人からの意見の変化にも注意を払いましょう。これらの微細な変化が、将来的な問題の前兆となることがあります。

📚 関連して知っておきたい投資知識

🌍 食品・飲料業界の投資環境と今後の展望

食品・飲料業界は、人口動態の変化や健康志向の高まりにより、構造的な変化を迎えています。日本国内では人口減少により市場縮小が進む一方で、高付加価値商品への需要は拡大しています。また、ESGへの関心の高まりにより、環境配慮型商品や持続可能な原材料調達が投資評価の重要な要素となっています。

海外展開では、アジア新興国市場の成長が期待される一方で、現地企業との競争激化や為替リスクなどの課題もあります。投資家は各企業の海外展開戦略と実績を詳細に分析し、長期的な成長性を評価する必要があります。また、技術革新による新商品開発能力や、M&Aによる事業拡大戦略も重要な投資判断要素です。

💼 日本企業のガバナンス改革動向

日本企業のガバナンス改革は、東京証券取引所の市場再編や機関投資家の要求により加速しています。プライム市場上場企業には、より厳格なガバナンス基準の遵守が求められており、これが投資評価に直結しています。独立社外取締役比率の向上、多様性の推進、株主還元政策の充実などが主要な改革テーマとなっています。

投資家にとって重要なのは、形式的な改革ではなく、実質的な企業価値向上につながる改革を評価することです。取締役会の実効性評価、役員報酬制度の透明性、中長期経営計画の実行力などを総合的に判断し、真の改革企業を見極める必要があります。また、ガバナンス改革が進んでいる企業は、ESG投資資金の流入により株価上昇の可能性が高いと評価できます。

🏭 消費者ブランド企業の投資価値評価手法

消費者ブランド企業の投資価値評価では、財務指標だけでなく、ブランド価値の定量評価が重要です。ブランド価値は、消費者認知度、ブランドロイヤリティ、価格プレミアムなどの指標で測定できます。InterbrandやBrandZなどの国際的なブランド価値評価機関のランキングも参考指標として活用できます。

また、デジタル時代におけるブランド戦略の巧拙も評価ポイントです。ソーシャルメディアでのエンゲージメント率、インフルエンサーマーケティングの効果、Eコマース戦略の成功度などが、ブランド価値の持続可能性を左右します。投資家はこれらの新しい評価軸を取り入れ、従来の財務分析と組み合わせた総合的な企業価値評価を行うべきです。

📊 リスク管理投資の実践的アプローチ

効果的なリスク管理投資には、定量的なリスク測定と定性的なリスク評価の両方が必要です。定量的には、VaR、CVaR(条件付きVaR)、最大ドローダウンなどの指標を活用し、ポートフォリオのリスク水準を数値で把握します。多くのネット証券では、これらのリスク指標を自動計算する機能を提供しており、個人投資家でも容易に活用できます。

定性的なリスク評価では、投資先企業の事業リスク、財務リスク、ガバナンスリスクを体系的に分析します。事業リスクでは市場環境の変化や競争状況、財務リスクでは財務レバレッジや流動性、ガバナンスリスクでは経営陣の資質や内部統制の充実度を評価します。これらの評価を定期的に見直し、リスクプロファイルの変化に応じてポートフォリオを調整することが重要です。

🛠️ 実践ツール:投資判断に使える具体的リソース

📱 無料で使える投資情報アプリ・サイト5選

個人投資家が効率的に投資情報を収集できる無料ツールを紹介します。第一に、Yahoo!ファイナンスは日本株の基本情報からニュース、チャート分析まで網羅的に提供しており、ESG情報も確認できます。第二に、楽天証券のiSPEEDアプリは、リアルタイム株価やニュース配信、ポートフォリオ管理機能が充実しています。

第三に、Investing.comは世界の金融市場情報を包括的に提供し、経済カレンダーや各種経済指標の確認に便利です。第四に、日本経済新聞電子版は有料ですが、企業分析記事の質が高く、投資判断に重要な情報を提供します。第五に、金融庁のEDINETは、企業の有価証券報告書や決算短信を無料で閲覧でき、詳細な財務分析に不可欠なツールです。

📊 チャート分析の基本手法と実践的活用法

チャート分析は、株価の過去の動きから将来の方向性を予測する手法です。基本的なテクニカル指標として、移動平均線、RSI、MACDなどがあります。移動平均線では、短期(25日)と長期(75日)の移動平均線のクロスを売買シグナルとして活用できます。RSIは買われすぎ・売られすぎを判断する指標で、70%以上で売りシグナル、30%以下で買いシグナルとされています。

実践的には、複数のテクニカル指標を組み合わせて判断することが重要です。また、チャート分析はファンダメンタル分析と併用することで、より精度の高い投資判断が可能になります。今回のサントリー問題のような突発的なニュースは、テクニカル分析では予測困難なため、両方の分析手法をバランスよく活用することが成功の鍵です。

📰 信頼できる投資情報源の見極め方

投資判断に影響する情報の信頼性を見極めることは、成功投資の重要な要素です。信頼できる情報源の特徴として、情報の発信源が明確であること、複数の独立した情報源で確認できること、時系列で一貫性があることなどが挙げられます。特に、企業の公式発表、金融庁や証券取引所の開示情報、大手メディアの記者による署名記事などは信頼性が高いとされています。

一方、匿名の投稿や根拠不明の予測、極端な表現を使った情報は注意が必要です。また、情報の発信時期も重要で、市場のクローズ後や早朝に発信される情報は、市場操作を目的としている可能性があります。投資家は情報の質を見極める能力を向上させ、質の高い情報に基づいた投資判断を心がけるべきです。

🎯 投資タイミングの科学的な判断手法

投資タイミングの判断には、マクロ経済指標、企業の業績サイクル、市場のセンチメントなどを総合的に分析する必要があります。マクロ経済指標では、GDP成長率、インフレ率、金利動向などが株式市場全体の方向性に影響します。また、企業の決算発表スケジュールを把握し、好決算が予想される企業への事前投資や、決算発表後の株価調整を投資機会として活用することも有効です。

市場のセンチメント分析では、VIX指数(恐怖指数)や信用取引の買い残・売り残比率などが参考指標となります。また、機関投資家の売買動向や外国人投資家の日本株への投資スタンスも重要な判断材料です。これらの指標を総合的に分析し、相場の過熱感や調整局面を見極めることで、効果的な投資タイミングを判断できます。

📝 まとめ:今日から始める3つの重要アクション

✅ 今日やるべきこと:ポートフォリオの緊急点検

まず、現在の保有銘柄すべてについて、企業ガバナンスの観点からリスク評価を実施しましょう。各企業の取締役会構成、過去の不祥事歴、ESGレーティングを確認し、高リスク企業を特定します。サントリー株を保有している場合は、全体に占める比率を確認し、20%を超えている場合は段階的な売却計画を立てます。

また、投資情報の収集体制も見直しましょう。保有銘柄に関するニュースアラートを設定し、重要な情報を見逃さないシステムを構築します。さらに、緊急時の対応方針を明文化し、感情的な判断を避けるためのルールを設定しておくことが重要です。今日中にこれらの作業を完了し、明日からの投資活動に備えましょう。

📅 今週中にやるべきこと:ESG投資戦略の導入準備

今週中に、ESG投資を実践するための具体的な準備を行います。まず、主要なESG評価機関(MSCI、Sustainalytics、FTSEなど)のウェブサイトにアクセスし、保有銘柄や投資候補銘柄のESGスコアを調査します。これらの情報をExcelやGoogleスプレッドシートにまとめ、定期的に更新できる体制を構築します。

次に、ESGに特化した投資信託やETFの商品研究を行います。運用コスト、構成銘柄、過去のパフォーマンスを比較検討し、自身の投資方針に適合する商品を選定します。また、証券会社のESG投資関連サービスやツールを確認し、効率的な投資実行環境を整備します。週末までにこれらの準備を完了し、来週からESG投資を開始できる体制を整えましょう。

🎯 今月中にやるべきこと:リスク管理システムの完全構築

今月中に、包括的なリスク管理システムを構築します。まず、ポートフォリオ全体のリスク測定ツールを導入し、VaRやシャープレシオなどの定量的指標で現状を把握します。許容リスクレベルを明確に設定し、それを超えた場合の対応手順を文書化します。

また、分散投資戦略を本格的に実行します。地域分散、セクター分散、企業規模分散を考慮したポートフォリオ再構築を行い、単一銘柄への集中リスクを軽減します。さらに、定期的なリバランシングのスケジュールを設定し、市場変動に対する適応能力を向上させます。月末までにこれらのシステムを完全に稼働させ、長期的に安定したリターンを獲得できる投資体制を確立しましょう。

参照元リンク

NHK

日本経済新聞

ロイター

テレビ朝日

Yahoo!ニュース

日本経済新聞

東京新聞

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

AI、暮らしのお金、世界経済の動向を、これからもわかりやすくお届けしていきます。「ちょっと気になるな」「朝の習慣にしてみようかな」と思ってもらえたら嬉しいです。

それでは、また明日のニュースでお会いしましょう☕現役プログラマー・チャチャがお届けしました!

コメント