おはこんばんにちは、チャチャです😺

AI技術の進歩、私たちの暮らしとお金、そして世界経済の動向は、複雑に絡み合いながら毎日変化しています。

「経済やテクノロジーの話は難しそう」「でも、お金の流れやAIの影響は知っておきたい」――そんな方に向けて、注目のニュースをわかりやすく解説。

毎日読めば”自然とマネーとテクノロジーに強くなる”チャチャのマネーコンパスです。

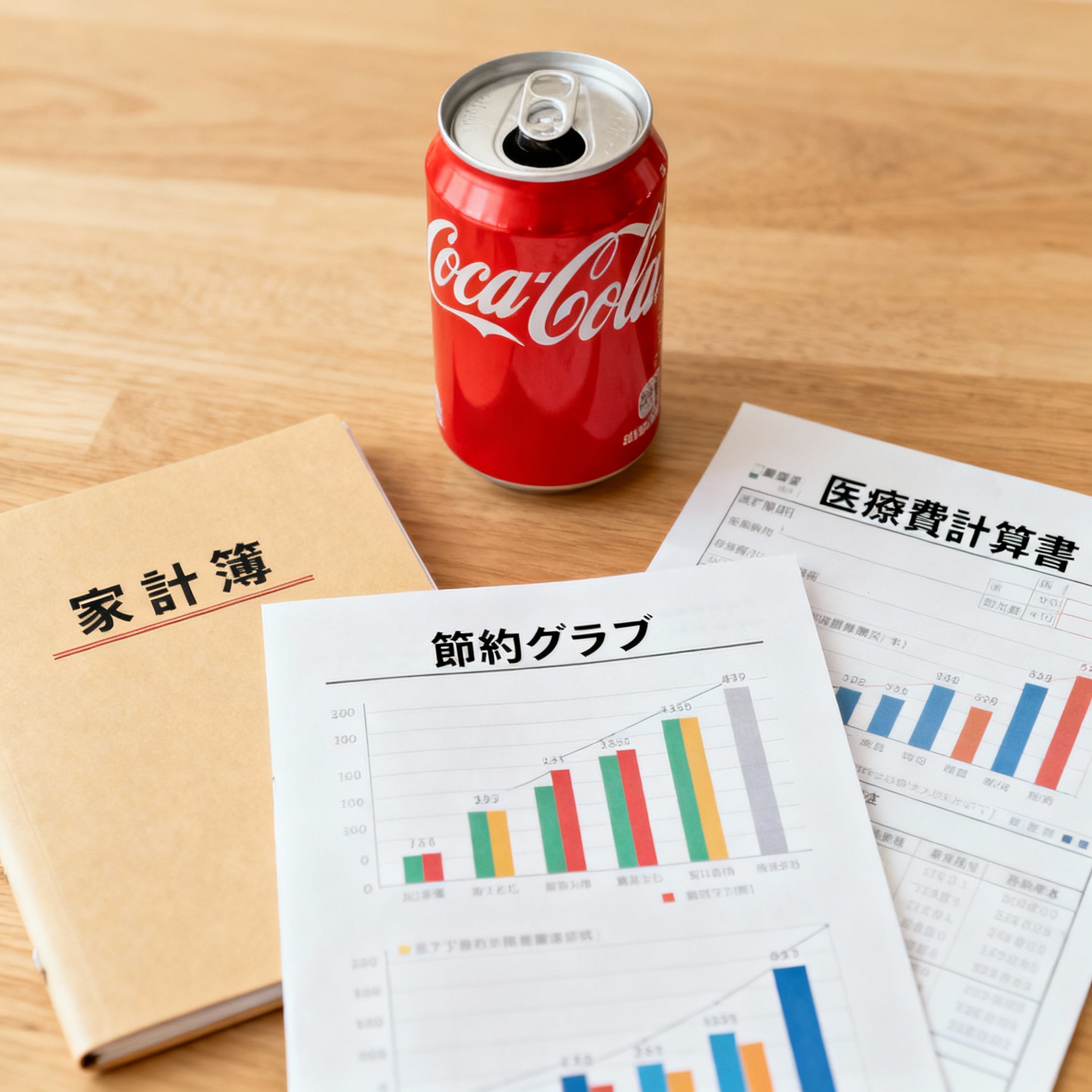

今日お届けするのは、10月から本格的に始まった値上げラッシュの詳細分析です。コカ・コーラ500mlが200円を突破し、75歳以上の方の医療費負担が本格的に2割へ移行、さらには光熱費も全面値上がりという、まさに「トリプル家計圧迫」の現実が到来しました。この変化は単なる一時的な値上げではなく、長期的な家計戦略の見直しを迫る重要な転換点です。今回の記事では、具体的な影響額から実践的な対策まで、あなたの資産防衛に直結する情報を徹底解説します。

📚もっと色々と読みたい方へ!

▶ チャチャのマネーコンパス・全記事一覧

AI、暮らしのお金、世界経済の全記事をまとめています。

チャチャのマネーコンパス・カテゴリー

▶ noteマガジン

続きが気になる方はこちらからまとめて読めます。

チャチャのマネーコンパス|noteマガジン

▶ 動画でチェック(YouTube)

解説動画はこちらからご覧ください。

🚨 速報:10月値上げラッシュの全貌

📊 具体的な数値で見る値上げの規模

2025年10月から実施される値上げは、食品・飲料を中心に3000品目を超える規模となりました。この数字は4月以来半年ぶりの高水準で、家計への影響は避けられません。

最も注目されるのがコカ・コーラをはじめとする飲料業界の大幅値上げです。コカ・コーラ500mlペットボトルは税別180円から200円へ、実に11.1%の値上げとなります。これにより、コンビニや自動販売機での販売価格は200円を超える水準となり、消費者の心理的な購入ハードルが大きく上がることが予想されます。

⏰ タイムライン:何がいつ起きたのか

10月1日を境に、以下のような変化が同時に発生しています。まず朝一番に影響を受けるのが、コンビニやスーパーでの買い物です。前日まで180円だった飲料が一斉に200円以上になる光景は、多くの消費者にとって衝撃的でした。

同日、75歳以上の約310万人の方々の医療費窓口負担も正式に2割となりました。これまで3年間続いてきた激変緩和措置(月3000円上限)が終了し、外来診療での自己負担が大幅に増加することになります。

🎯 市場参加者の反応まとめ

小売業界では、値上げに対する消費者の節約志向の強まりを受けて、プライベートブランド商品の拡充や特売の頻度を増やす動きが活発化しています。一方で、飲料メーカー各社は原材料費や物流コストの上昇を理由に、今回の値上げを避けられない措置として位置づけています。

消費者側では、まとめ買いや代替品への切り替えなど、購買行動の変化が既に始まっており、家計防衛意識の高まりが顕著に表れています。

💡 なぜ一斉値上げが起きたのか?5つの要因分析

🏭 原材料価格の高騰が与えた決定的影響

今回の値上げラッシュの最大の要因は、原材料価格の継続的な上昇です。ペットボトルの原料となる樹脂(プラスチック)は原油価格に連動するため、原油高の直撃を受けています。また、砂糖やコーヒー豆などの農産物も、異常気象や地政学的リスクの影響で価格が高止まりしています。

コカ・コーラボトラーズジャパンの発表によると、原材料、資材、エネルギー価格の高騰に加え、為替相場の変動による影響が長期化していることが、今回の大幅値上げの背景となっています。

💸 円安による輸入コスト増の深刻化

円安の影響は想像以上に深刻です。2024年から続く円安傾向により、輸入に依存する原材料や製品のコストが大幅に増加しています。特に飲料業界では、原料の多くを海外から調達しているため、円安の影響をダイレクトに受ける構造となっています。

1ドル150円前後で推移している現在の為替レートは、輸入コストを押し上げる要因として企業収益を圧迫し続けており、この影響は今後も継続すると予想されます。

⚡ エネルギー価格上昇の連鎖反応

10月から政府の電気・ガス料金支援策が終了したことで、光熱費が全国的に値上がりしています。東京電力管内では前月から520円高い8652円、東京ガスでは222円高い5710円となり、製造業のエネルギーコストも同様に上昇しています。

この製造コストの増加が、最終的に消費者価格に転嫁される構造が、今回の一斉値上げを後押しする要因となっています。

🚛 物流・人件費コストの構造的上昇

トラック運送業界の2024年問題や最低賃金の引き上げなど、物流・人件費の構造的なコスト増も値上げの大きな要因です。特に飲料のような重量のある商品は輸送コストの影響を受けやすく、これらのコスト増が価格に反映される形となっています。

また、労働力不足による賃金上昇圧力も、企業のコスト構造を押し上げる長期的な要因として作用しています。

📈 企業の価格転嫁戦略の変化

これまで企業は内部努力によってコスト増を吸収する傾向がありましたが、コスト上昇の長期化により、価格転嫁を避けられない状況になっています。特に今回は複数の大手メーカーが同時期に値上げを実施することで、消費者の価格受容度を高める戦略的な側面も見受けられます。

📊 データで読み解く:今回の値上げは異常なのか?

📉 過去5年間の食品・飲料価格推移分析

2020年を基準とした食品・飲料価格の推移を見ると、2022年から急激な上昇トレンドが始まり、現在は約25%の価格上昇となっています。特に飲料業界では、2023年から断続的な値上げが続いており、今回の値上げで累積的な価格上昇率は30%を超える水準に達しています。

この上昇率は、過去20年間で最も高い水準であり、家計への影響は1970年代のオイルショック以来の深刻さと言えるでしょう。

📈 国際比較で見る日本の物価上昇率

国際的に見ると、日本の物価上昇率は依然として欧米諸国よりも低い水準にありますが、賃金上昇率との乖離が問題となっています。実質賃金の低下が続く中での今回の値上げは、消費者の購買力をさらに圧迫する要因となります。

特に固定収入の高齢者層にとっては、医療費負担の増加と生活必需品の値上げが同時に起こることで、生活水準の維持が困難になる可能性があります。

🌍 グローバルインフレとの連動性

世界的なインフレーション傾向の中で、日本も例外ではなくその影響を受けています。原油価格や穀物価格の国際的な上昇は、輸入依存度の高い日本経済にとって大きな負担となっており、今回の値上げもこの世界的な流れの一環として理解する必要があります。

🇯🇵 日本家計への具体的影響:あなたの生活はこう変わる

💰 月間家計支出の増加額シミュレーション

標準的な4人家族の場合、今回の値上げによる月間支出の増加額は以下のように試算されます。飲料費が約1500円、光熱費が約800円、その他食料品で約2000円の増加で、合計4300円程度の負担増となります。

年間では約5万円の支出増となり、これは消費税1%相当のインパクトを持つ計算です。特に、75歳以上で医療費2割負担の対象となる方は、さらに年間9000円程度の負担が加わることになります。

🛒 具体的な価格変化と代替品検討リスト

コカ・コーラ500ml:180円→200円(20円増)

午後の紅茶500ml:180円→200円(20円増)

サントリー天然水550ml:170円→190円(20円増)

カルピス500ml:180円→200円(20円増)

三ツ矢サイダー500ml:180円→200円(20円増)

これらの値上げに対して、プライベートブランドの同種商品は10-20%程度安い価格設定を維持しており、節約志向の消費者にとって有力な選択肢となっています。

🏭 地域経済・中小企業への波及効果

値上げの影響は大手メーカーだけでなく、地域の中小小売業にも大きな影響を与えています。消費者の節約志向が強まることで、地域スーパーや商店街での売上減少が懸念され、地域経済全体の活力低下につながる可能性があります。

一方で、地元産の代替商品や手作り商品への需要が高まることで、新たなビジネス機会が生まれる可能性もあります。

💼 節約志向家庭必見:今すぐできる7つの対策

🎯 飲料費節約の具体的戦略

まず最も効果的なのは、マイボトルの活用です。500mlの市販飲料を月20本購入していた場合、年間4万8000円の支出が、麦茶やコーヒーを自宅で作ってマイボトルに入れることで年間5000円程度に削減できます。実に4万3000円の節約効果があります。

次に、まとめ買いと冷凍保存の活用です。特売時に大容量パックを購入し、小分けして冷凍保存することで、単価を20-30%削減することが可能です。

📈 代替品・プライベートブランド活用法

大手メーカー品からプライベートブランドに切り替えることで、品質を維持しながら20-30%のコスト削減が可能です。特に、イオンのトップバリュ、セブン&アイのセブンプレミアム、西友のみなさまのお墨付きなどは、味や品質で高い評価を得ています。

冷凍食品や調味料なども、プライベートブランドの品質向上が著しく、家計節約の強い味方となります。

💎 ふるさと納税・株主優待の戦略的活用

ふるさと納税を活用して、米や肉、調味料などの生活必需品を確保することで、実質的な食費削減が可能です。年収500万円の場合、約6万円のふるさと納税枠があり、これを食料品中心に活用することで月5000円程度の食費削減効果があります。

また、日用品メーカーや食品メーカーの株主優待を活用することで、定期的に商品券や現物商品を受け取ることができ、長期的な家計コスト削減に寄与します。

🏦 光熱費削減の実践的アプローチ

電力・ガス会社の見直しは必須の対策です。自由化により、地域によっては年間1-2万円の削減が可能なケースがあります。比較サイトを活用して、現在の契約内容と他社プランを詳細に比較することが重要です。

省エネ家電への買い替えも効果的です。特にエアコンや冷蔵庫は電力消費量が大きく、最新の省エネモデルに買い替えることで月2000-3000円の電気代削減効果があります。

⚠️ 避けるべき節約の落とし穴3選

過度な食費削減による栄養バランスの悪化は、長期的に医療費増加につながる可能性があります。特に高齢者の方は、適切な栄養摂取を維持しながらの節約が重要です。

また、安さだけを追求した粗悪品の購入は、結果的にコストパフォーマンスが悪くなる場合があります。品質と価格のバランスを見極めることが大切です。

光熱費削減のために過度な我慢をすることは、健康面でのリスクがあり、医療費増加につながる可能性があるため避けるべきです。

🔮 今後の見通し:3つのシナリオ分析

📈 楽観シナリオ:年内の価格安定化

最も楽観的なシナリオでは、原油価格の安定化と円相場の回復により、年内にも価格上昇圧力が緩和される可能性があります。このケースでは、企業収益の改善により、来年以降の追加値上げが抑制される可能性があります。

ただし、このシナリオの実現には、地政学的リスクの軽減と世界経済の安定成長が前提となります。

📊 現実シナリオ:段階的な価格定着

最も可能性が高いのは、今回の値上げが定着し、消費者の価格受容が進むシナリオです。企業は段階的な効率化により、追加の大幅値上げを避けながら、新しい価格水準での事業運営を定着させると予想されます。

この場合、消費者側も生活スタイルの調整により、新しい価格環境に適応していくことになります。

📉 悲観シナリオ:さらなる値上げの連鎖

最も厳しいシナリオでは、エネルギー価格のさらなる上昇や円安の進行により、追加的な値上げが相次ぐ可能性があります。このケースでは、消費者の節約志向がさらに強まり、経済全体の消費活動が大幅に縮小するリスクがあります。

特に中小企業や地域経済への影響が深刻化し、雇用環境の悪化につながる可能性も否定できません。

🎓 5分で理解:家計管理の基礎知識

💡 固定費と変動費の効果的な見直し方法

家計管理において最も重要なのは、固定費と変動費を明確に分けて管理することです。固定費(家賃、保険料、通信費など)の見直しは一度実施すれば継続的な効果があるため、優先的に取り組むべき項目です。

変動費(食費、交際費、娯楽費など)については、月単位での予算設定と実績管理により、計画的なコントロールが可能になります。

🏦 緊急資金と投資資金の適切な配分

今回のような突発的な生活コスト増加に対応するためには、最低3-6ヶ月分の生活費に相当する緊急資金の確保が重要です。この資金は普通預金や定期預金など、すぐに現金化できる形で保有することが基本です。

一方、長期的な資産形成のための投資資金は、緊急資金を確保した上で、余裕資金の範囲内で運用することが鉄則です。

📊 価格変動リスクへの対応策

食料品や生活必需品の価格変動リスクに対しては、分散購入や代替品の事前リサーチが効果的です。特定の商品やブランドに依存せず、複数の選択肢を常に準備しておくことで、価格変動の影響を最小限に抑えることができます。

🔍 家計簿アプリとキャッシュレス決済の活用

現代的な家計管理では、家計簿アプリとキャッシュレス決済の連携が非常に有効です。自動的な支出分類と月次レポート機能により、詳細な支出分析が簡単に行えます。

特に、カテゴリー別の支出推移をグラフで確認することで、値上げの影響を数値的に把握し、効果的な対策を立てることが可能になります。

❓ よくある質問:読者の疑問に答える

Q1. 値上げ商品を全て避けることは現実的?

完全に避けることは困難ですが、計画的な代替品の活用により影響を大幅に軽減することは可能です。重要なのは、必需品と嗜好品を明確に分け、嗜好品については代替品や購入頻度の調整で対応することです。

必需品については、まとめ買いや業務用商品の小分け利用など、単価を下げる工夫に注力することが効果的です。

Q2. 75歳以上の医療費負担増への具体的対策は?

まず、年間の医療費予算を見直し、高額療養費制度の上限額(18000円/月)を念頭に置いた資金準備が重要です。また、予防医療への投資により、長期的な医療費削減を図ることも有効な戦略です。

ジェネリック医薬品の積極的な利用や、医療費控除の適切な活用により、実質的な負担軽減も可能です。

Q3. 投資初心者でもできるインフレ対策は?

インフレ対策の基本は、現金以外の資産保有です。初心者には、つみたてNISAを活用したインデックスファンドへの長期積立投資が推奨されます。月1-3万円程度の少額から始めて、慣れてきたら金額を増やしていく方法が安全です。

また、I-Bond(インフレ連動債)やREIT(不動産投資信託)なども、インフレ局面での資産防衛に有効な選択肢です。

Q4. 家計管理アプリのおすすめは?

マネーフォワードME、Zaim、家計簿レシーピなどが人気です。重要なのは、銀行口座やクレジットカードとの自動連携機能があること、そして継続しやすいインターフェースを持っていることです。

無料版でも基本機能は十分使えるため、まずは複数のアプリを試用して、自分の生活スタイルに最も合うものを選ぶことをおすすめします。

Q5. 節約効果を最大化するタイミングは?

最も効果が高いのは、ボーナス時期や年度末などの収入増加タイミングでの固定費見直しです。また、季節の変わり目や引っ越し時期なども、契約の見直しがしやすいタイミングです。

日々の買い物では、月末や火曜日など、スーパーの特売が集中しやすいタイミングを把握し、まとめ買いを効率的に行うことが重要です。

📚 関連して知っておきたい経済知識

🌍 インフレーション経済下での資産防衛戦略

インフレ環境では、現金の実質的な価値が目減りするため、インフレ率を上回るリターンが期待できる資産への分散投資が重要です。株式、不動産、コモディティ(商品)などは、一般的にインフレ耐性があるとされています。

ただし、個別株式投資はリスクが高いため、初心者は分散投資が可能なインデックスファンドやETFから始めることを推奨します。

💼 円安環境下でのポートフォリオ調整

円安が続く環境では、外貨建て資産の比重を高めることで、為替変動リスクをヘッジすることができます。米ドル建てのS&P500インデックスファンドや、全世界株式インデックスなどが選択肢となります。

ただし、為替リスクもあるため、総資産の20-30%程度に留めることが一般的な推奨レベルです。

🏭 日本企業の業績への影響と投資機会

値上げ環境下では、価格転嫁力のある優良企業とそうでない企業の業績差が拡大します。ブランド力があり、代替が困難な商品・サービスを提供する企業は、値上げによる収益改善が期待できます。

一方、価格競争に巻き込まれやすい業界の企業は厳しい状況が続く可能性があり、投資判断において慎重な分析が必要です。

📊 政府の経済政策と家計への影響

政府は物価高騰への対策として、給付金や税制優遇措置を実施する可能性があります。こうした政策動向を注視し、活用できる制度は積極的に利用することが、家計防衛において重要です。

また、最低賃金の引き上げや社会保障制度の改正なども、家計に直接影響するため、継続的な情報収集が必要です。

🛠️ 実践ツール:家計管理と投資判断に使えるリソース

📱 おすすめ家計管理アプリ5選

マネーフォワードME:銀行・クレジットカード連携が充実しており、自動分類機能が優秀。有料版では詳細な分析機能も利用可能。

Zaim:シンプルな操作性で初心者にも使いやすく、レシート読み取り機能が便利。地域の特売情報も提供。

家計簿レシーピ:レシート撮影による自動入力機能が高精度で、時短効果が大きい。

Money Tree:デザインが洗練されており、継続しやすいインターフェース。投資情報も併せて管理可能。

LINE家計簿:LINEユーザーには親しみやすく、友達との情報共有機能も特徴的。

📊 価格比較・節約支援サイト

価格.com:家電や日用品の最安値検索に必須のサイト。価格推移グラフで買い時も判断可能。

楽天市場:ポイント還元率を考慮した実質価格の比較ができ、定期的なセールを活用した節約も可能。

アマゾン:定期おトク便を活用することで、日用品を5-15%割引で継続購入可能。

トクバイ:全国のスーパーの特売情報を一覧で確認でき、効率的な買い物計画が立てられる。

📰 信頼できる経済情報源

日本経済新聞:企業業績や経済政策の詳細な分析記事が豊富で、投資判断の基礎情報として活用価値が高い。

東洋経済オンライン:わかりやすい経済解説記事が多く、個人投資家向けの情報が充実している。

ロイター:国際経済や為替に関するリアルタイム情報が豊富で、グローバルな視点での情報収集に最適。

金融庁:NISA制度や投資に関する公式情報の確認に不可欠。最新の制度変更情報も迅速に更新される。

🎯 投資情報・分析ツール

SBI証券の投資情報:各種レポートや分析ツールが無料で利用でき、銘柄選択の参考情報が豊富。

楽天証券のマーケット情報:チャート分析機能が充実しており、テクニカル分析の学習にも活用できる。

日本取引所グループ:上場企業の決算情報や適時開示情報を直接確認でき、投資判断の基礎資料として重要。

Investing.com:世界の経済指標やマーケット情報をリアルタイムで確認でき、国際分散投資の情報源として有効。

📝 まとめ:今日から始める3つのアクション

✅ 今日やるべきこと

まず現在の月間支出を正確に把握することから始めましょう。家計簿アプリをダウンロードし、今日の支出から記録を開始してください。特に飲料費と光熱費の現状把握が重要です。

次に、よく利用する商品の価格変化を確認し、代替品をリストアップしてください。コンビニやスーパーで実際の価格を見て、プライベートブランド商品との価格差を調査しましょう。

最後に、電力・ガス会社の契約内容を確認し、比較サイトで他社プランとの差額を計算してみてください。

📅 今週中にやるべきこと

家計の固定費を全て洗い出し、見直し可能な項目をリストアップしてください。通信費、保険料、サブスクリプションサービスなど、毎月自動的に支払っているものを中心に検討しましょう。

また、緊急資金の現在額を確認し、3-6ヶ月分の生活費に不足している場合は、積立計画を立ててください。今回の値上げを機に、家計の耐久力を強化することが重要です。

投資に興味がある方は、つみたてNISA口座の開設手続きを開始し、インフレ対策としての資産運用を検討してください。

🎯 今月中にやるべきこと

1ヶ月間の支出記録を基に、具体的な節約目標を設定してください。値上げによる月4000-5000円の負担増に対して、どの項目でどの程度の節約を実現するかの具体的な計画を立てましょう。

また、ふるさと納税の計画を立て、年末までの寄付スケジュールを組んでください。食料品中心の返礼品選択により、実質的な食費削減効果を狙いましょう。

最後に、投資の基礎知識を身につけるため、金融庁のNISA特設サイトや証券会社の教育コンテンツを活用して、体系的な学習を開始してください。長期的な資産形成が、インフレ環境下での最も確実な対策です。

参照元リンク

- 日本経済新聞 – 10月からこう変わる コーラや光熱費値上げ、75歳以上の医療費上限も

- NHK – 後期高齢者の医療費 「配慮措置」終了 10月から窓口負担増も

- NHK – 10月 ペットボトル1本が200円台に 値上げの食品3000品目超

- FNN – 10月の電気代とガス代が全社で値上がり 政府の補助金終了

- Yahoo!ニュース – 【また値上げ!?】10月からコカ・コーラが「200円台突入」

- コカ・コーラ ボトラーズジャパン – 価格改定のお知らせ

- 赤旗 – 10月から窓口負担倍に/75歳以上医療費 310万人が対象

- 特売情報 – 【緊急速報】カルピスなどペットボトル飲料・サトウのごはん・黄金糖が一斉値上げ

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

AI、暮らしのお金、世界経済の動向を、これからもわかりやすくお届けしていきます。「ちょっと気になるな」「朝の習慣にしてみようかな」と思ってもらえたら嬉しいです。

それでは、また明日のニュースでお会いしましょう☕現役プログラマー・チャチャがお届けしました!

コメント